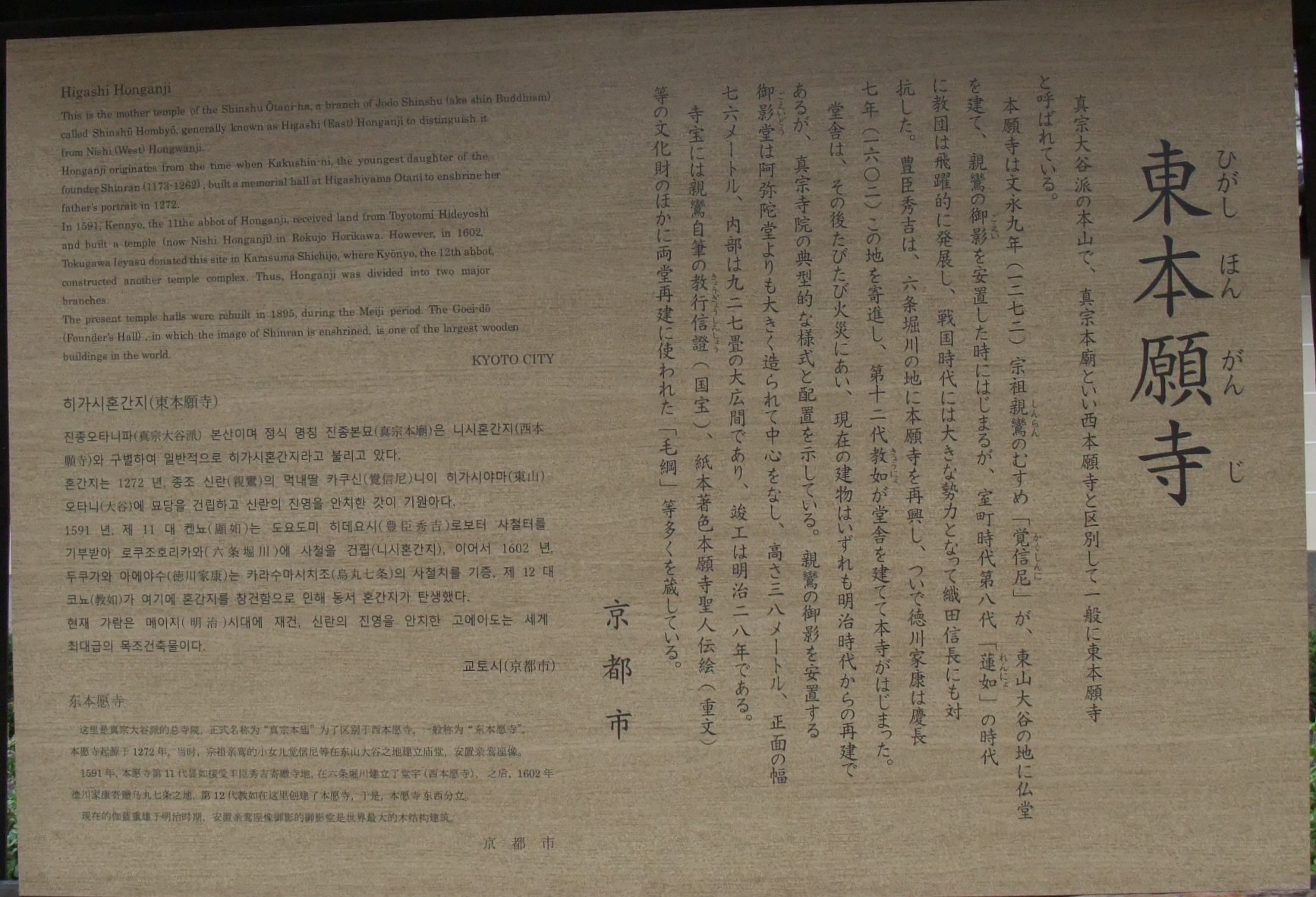

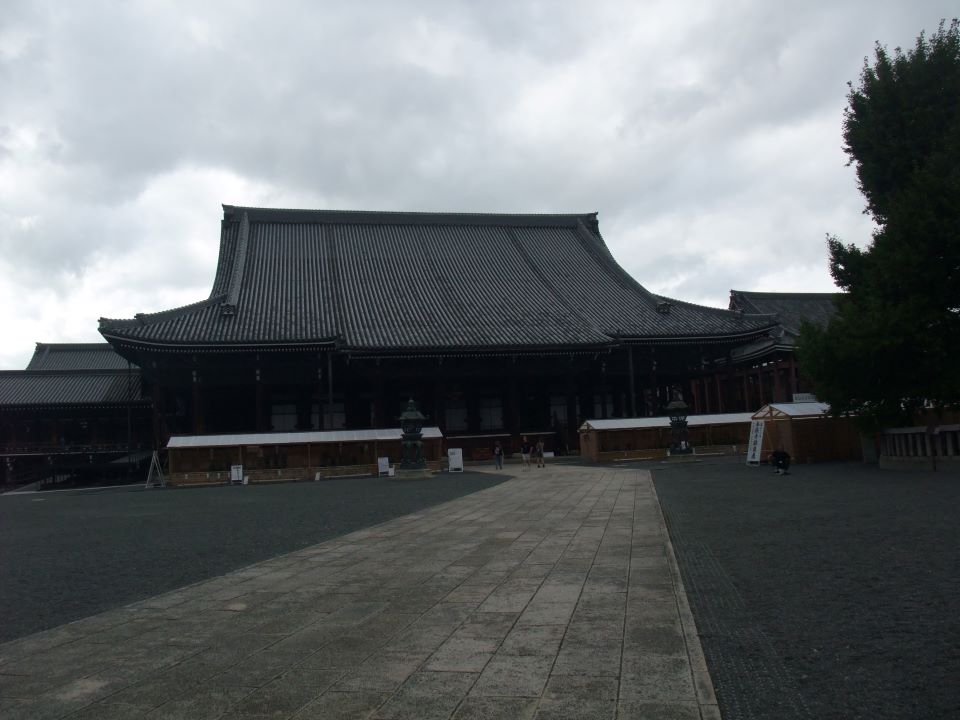

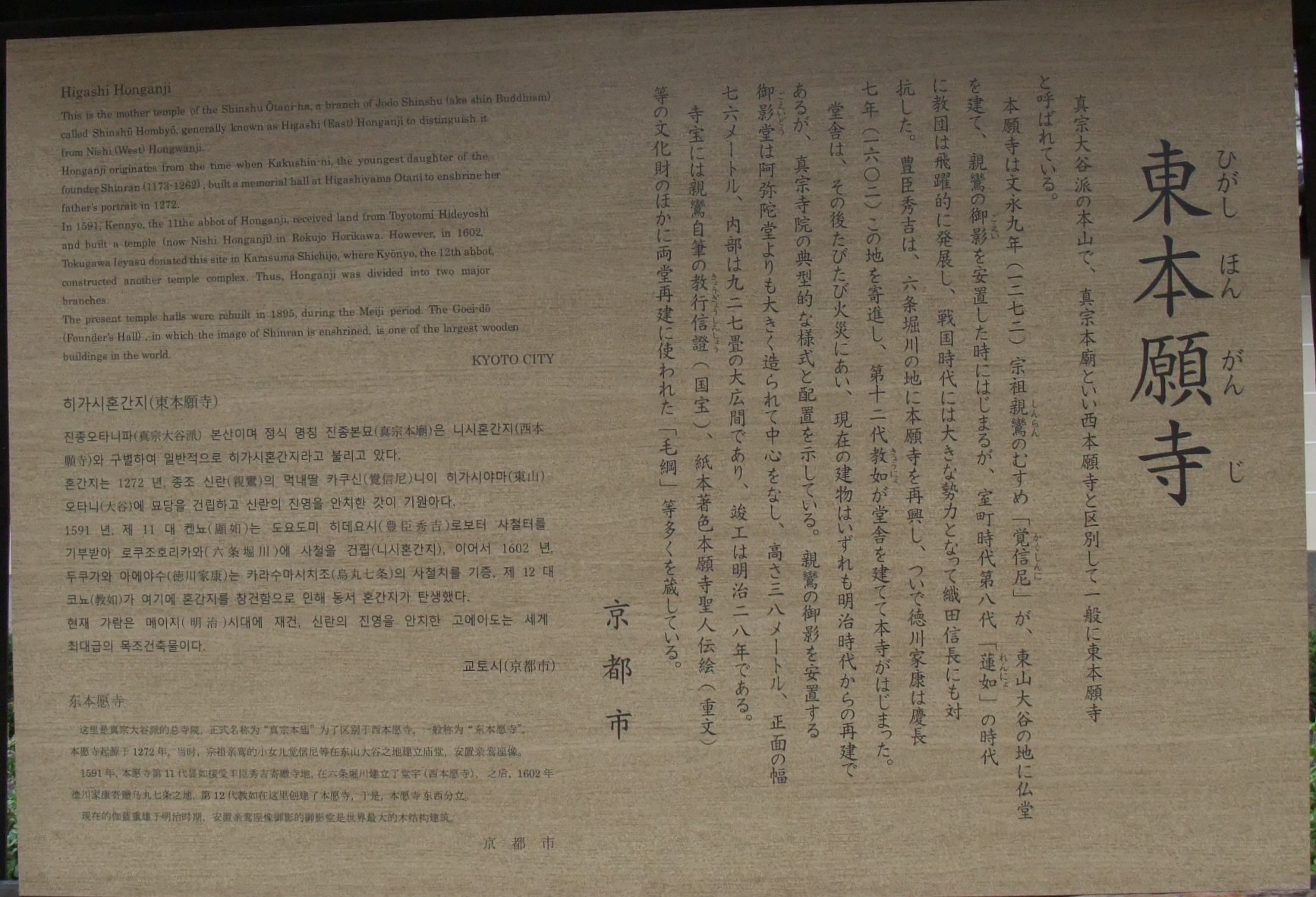

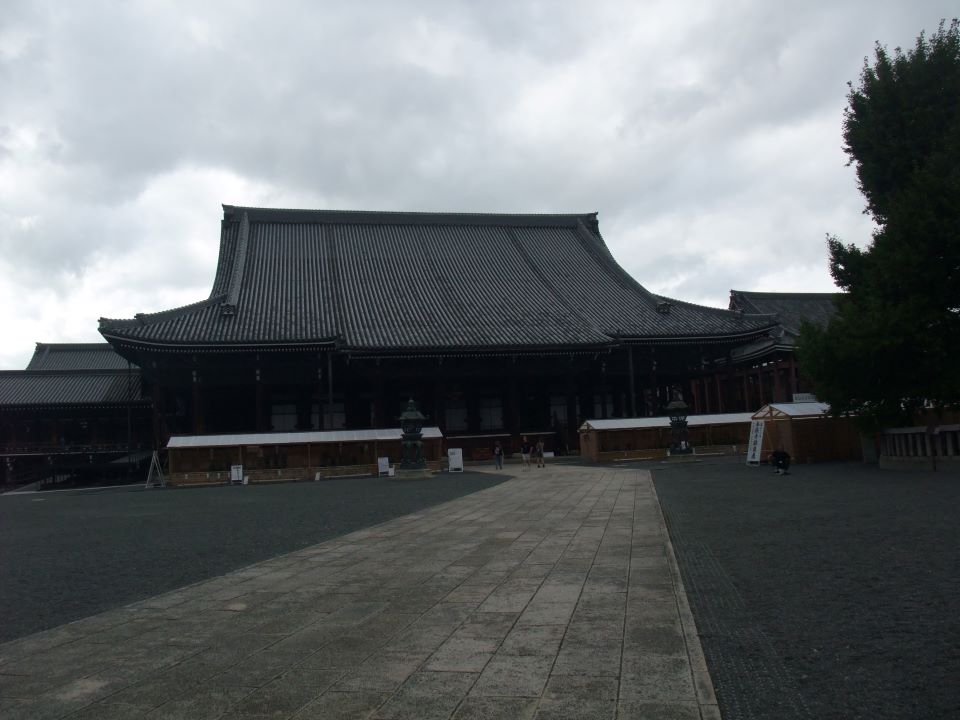

東本願寺、西本願寺、東寺

京都御所__________________________________ 東本願寺、西本願寺、東寺____________________

|

|

|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

京都御所__________________________________ 東本願寺、西本願寺、東寺____________________

|

|

|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|