|

2025年10月19日

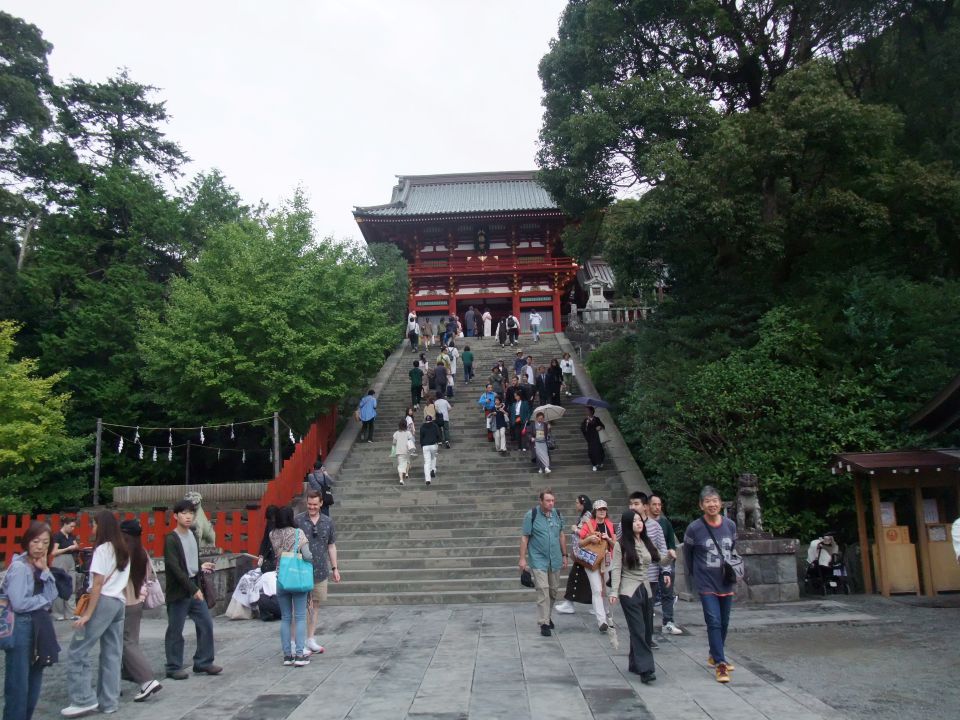

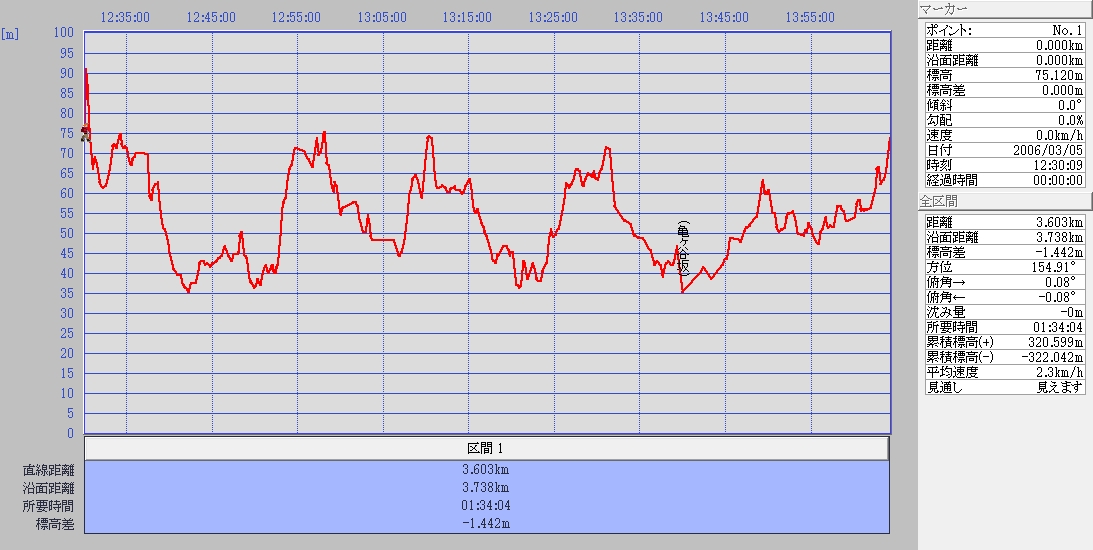

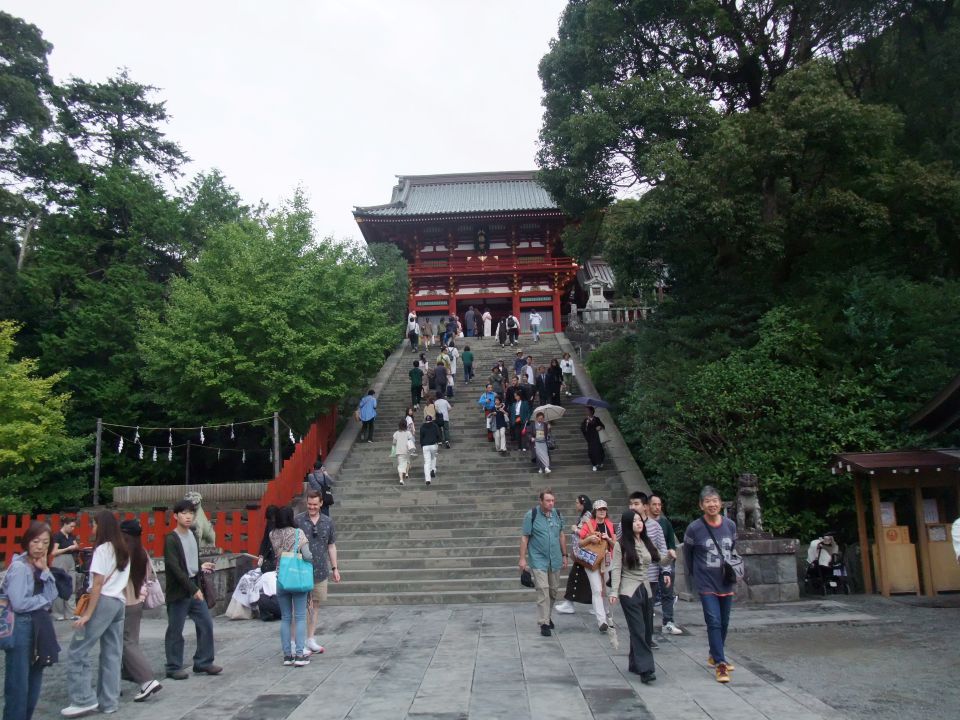

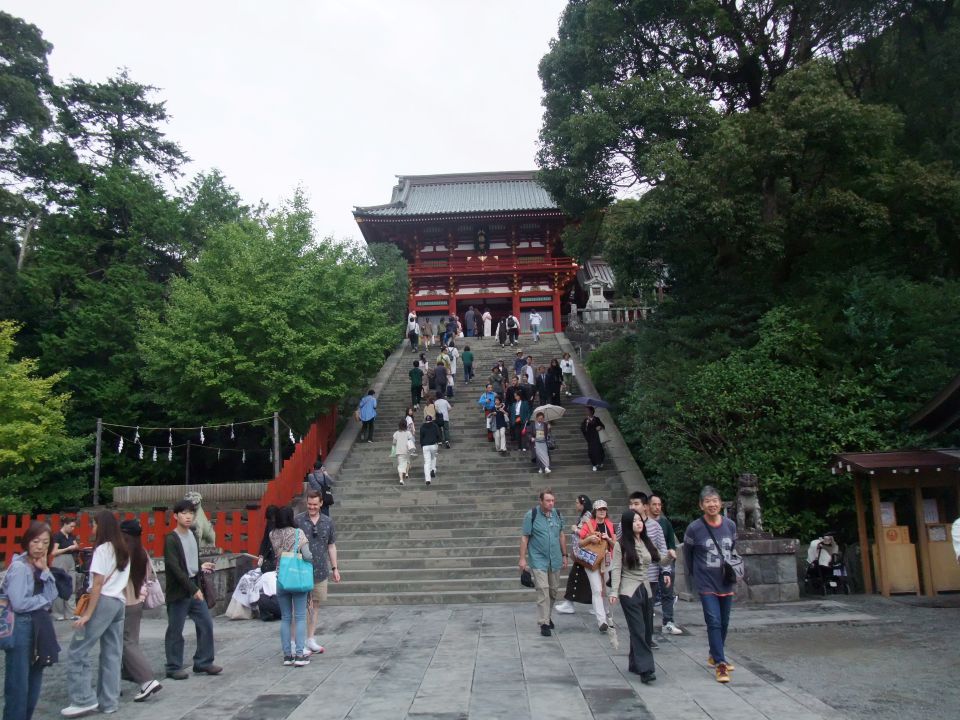

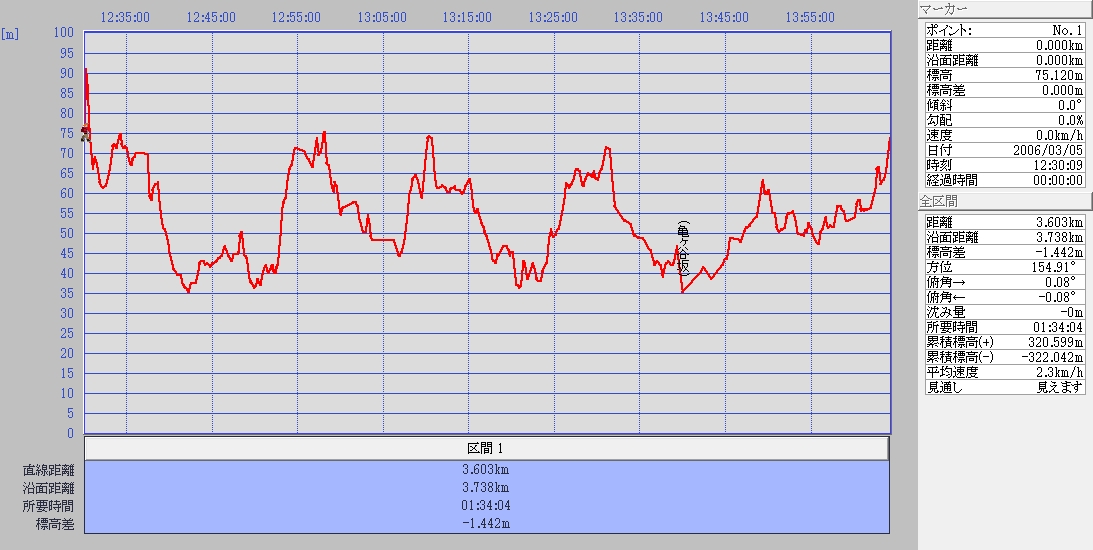

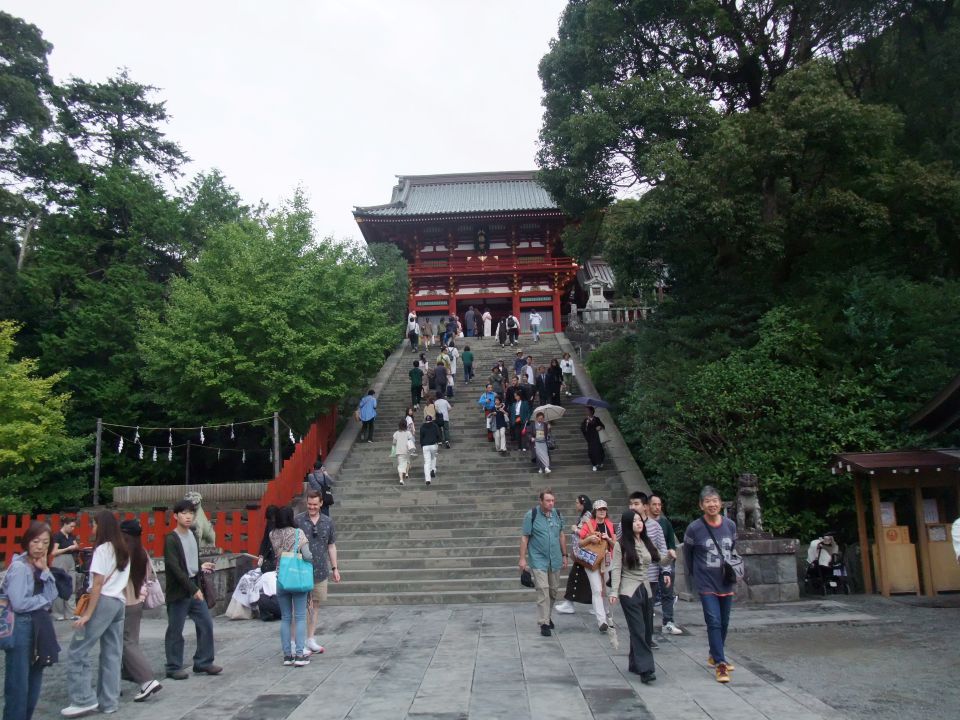

腰が痛いので、歩けば治るかと思い北鎌倉の禅宗のお寺を散策しました、かえって辛いだけで早めに切り上げ鶴岡八幡宮まで散策し、JR鎌倉駅から湘南新宿ラインで戻りました。

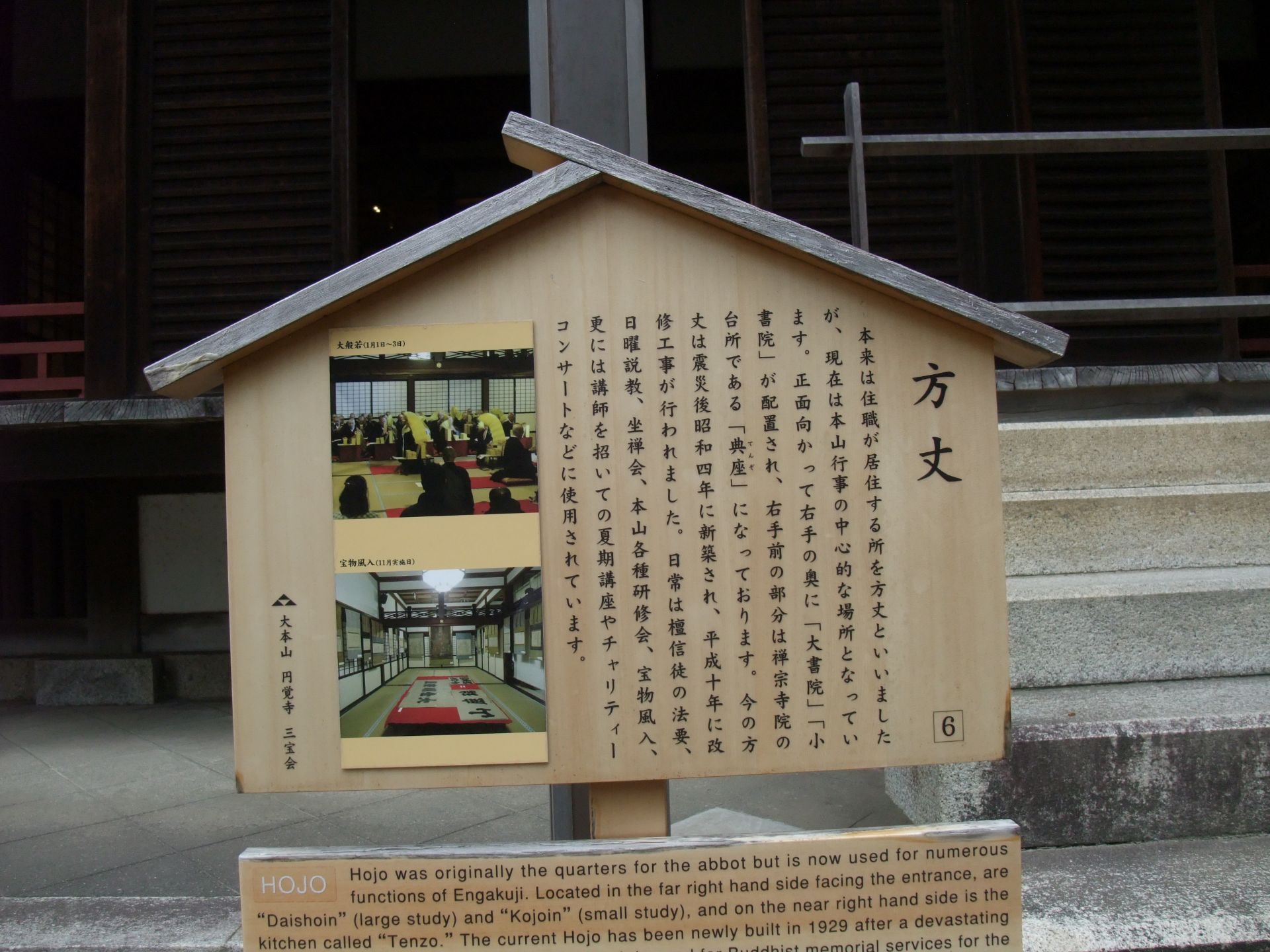

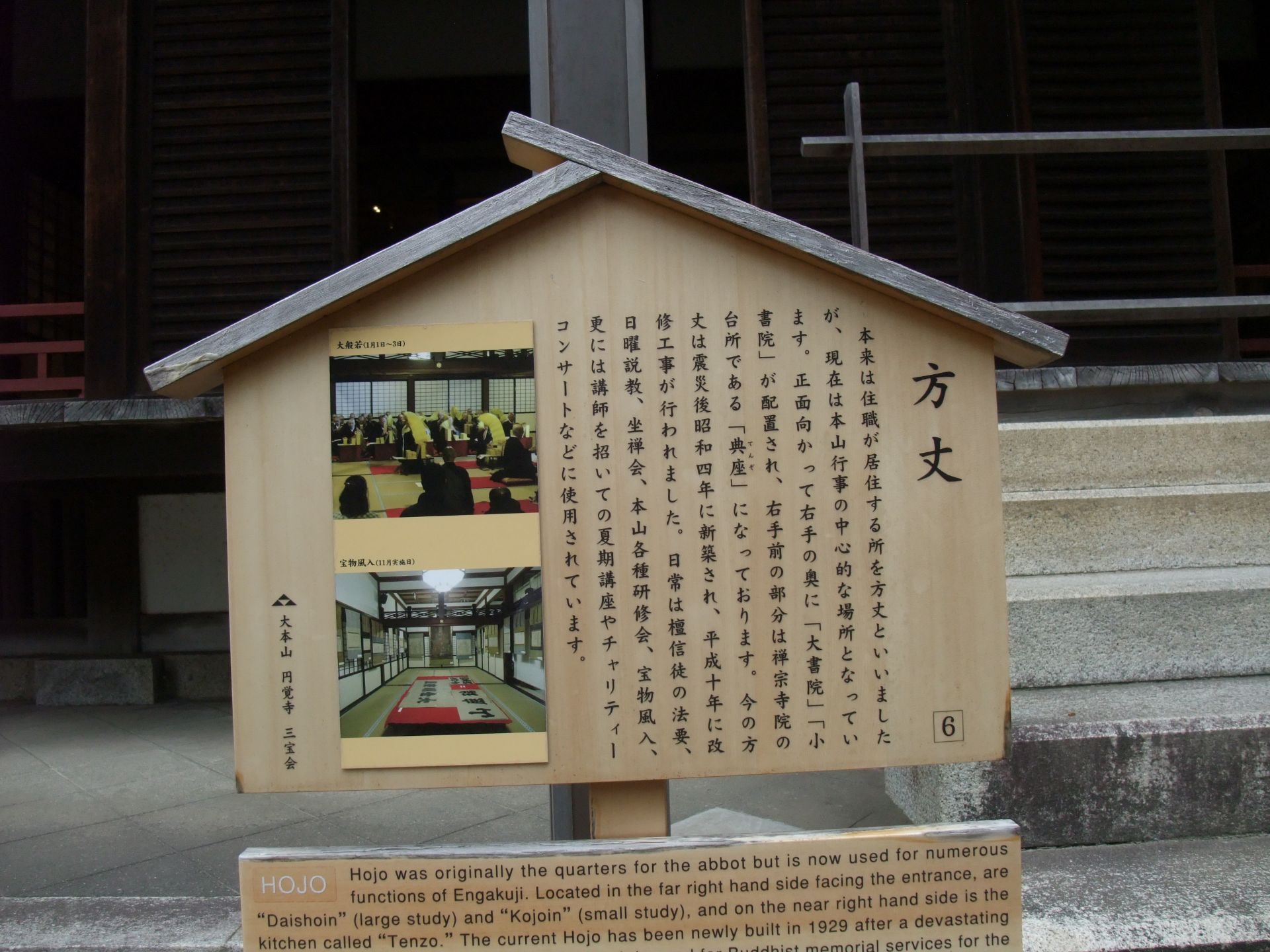

円覚寺(えんがくじ)は、正式には瑞鹿山円覚興聖禅寺(ずいろくさんえんがくこうしょうぜんじ 山号: 瑞鹿山)と号する。臨済宗円覚寺派の大本山であり、鎌倉五山第二位に列せられる。本尊は宝冠釈迦如来、開基は北条時宗、開山は無学祖元である。鎌倉時代の弘安5年(1282年)に鎌倉幕府執権・北条時宗が元寇の戦没者追悼のため中国僧の無学祖元を招いて創建した。北条得宗の祈祷寺となるなど、鎌倉時代を通じて北条氏に保護された。北鎌倉駅の駅前に円覚寺の総門がある。境内には現在も禅僧が修行をしている道場があり、毎週土曜日・日曜日には、一般の人も参加できる土日坐禅会が実施されている。

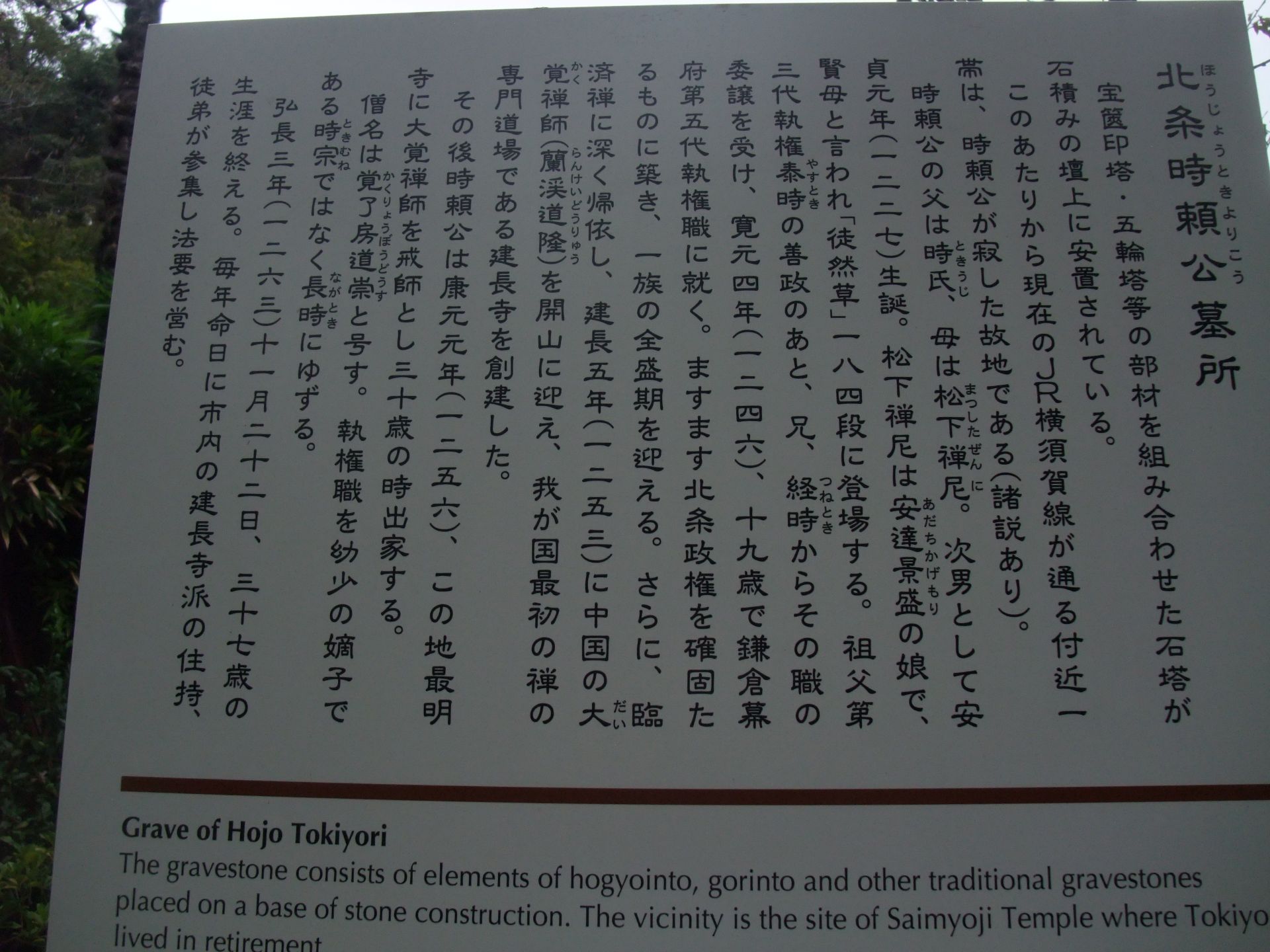

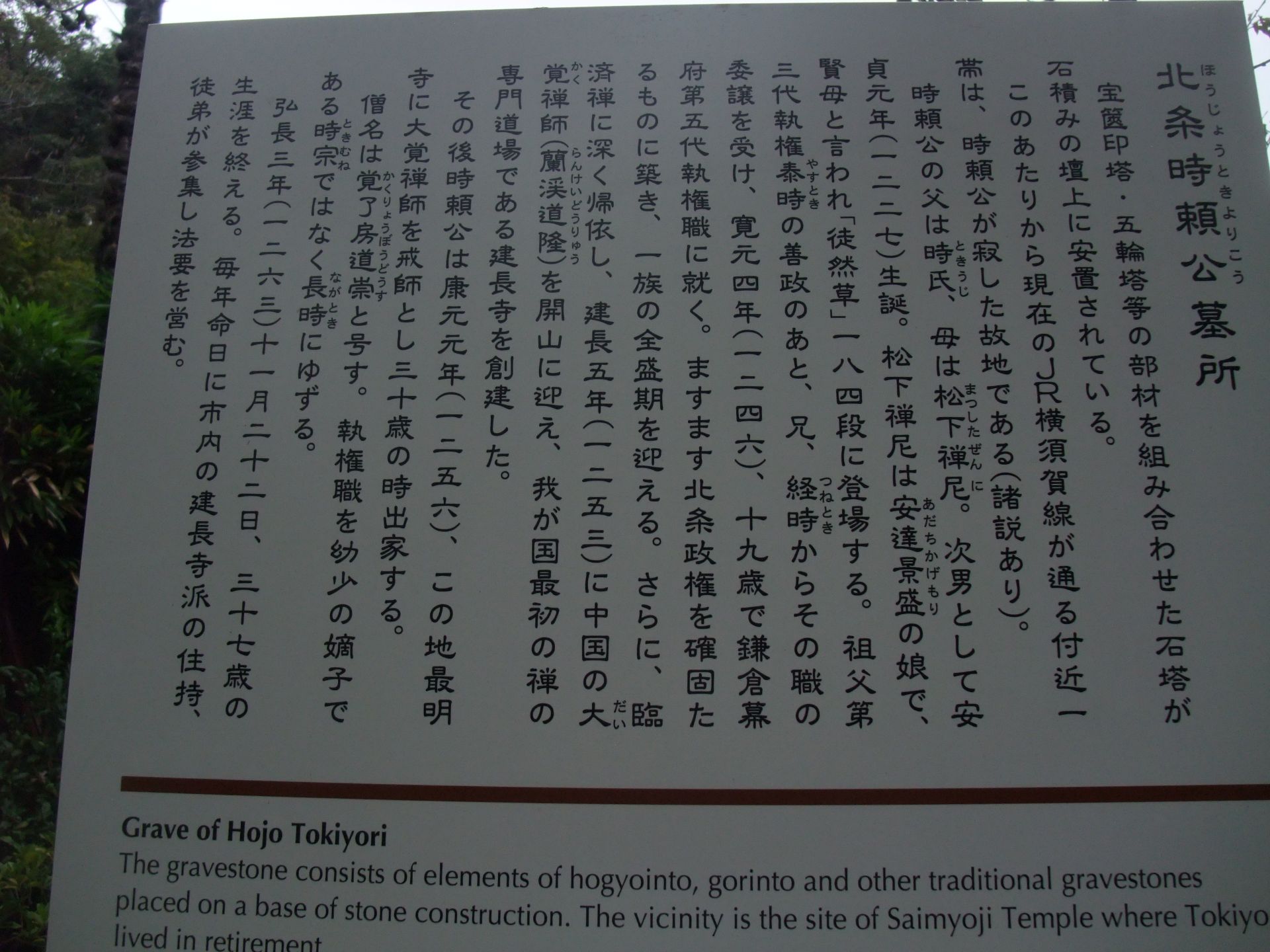

明月院(めいげついん)は、正式には福源山明月院(ふくげんざめいげついん)と号する。紫陽花の名所として知られ、青いアジサイが咲くあじさい寺としても知られている。平安時代後期、山内俊通の供養のために創建された明月庵が始まり。本尊は聖観音、開基(創立者)は上杉憲方、開山(初代住職)は密室守厳(みっしつしゅごん)である。伝・北条時頼の墓所が境内にある。現在は、「紫陽花寺」として有名で、花のシーズンにはたいへんな混雑をみせる。

長寿寺(ちょうじゅじ)は、臨済宗建長寺派の寺院。山号は宝亀山。本尊は釈迦如来。創建年・開基ともに不明であるが、鎌倉公方足利基氏が父尊氏の菩提を弔うために建立したと伝える。境内には足利尊氏の遺髪を埋めたと伝わる五輪塔がある。

円応寺は、建長二年(1250年)に造られた閻魔大王を本尊とする。建長寺開山大覚禅師の弟子であり、建長寺第九世の知覚禅師が開山。閻魔堂、十王堂とも呼ばれ、亡者が冥界において出合う「十王」を祀っている。

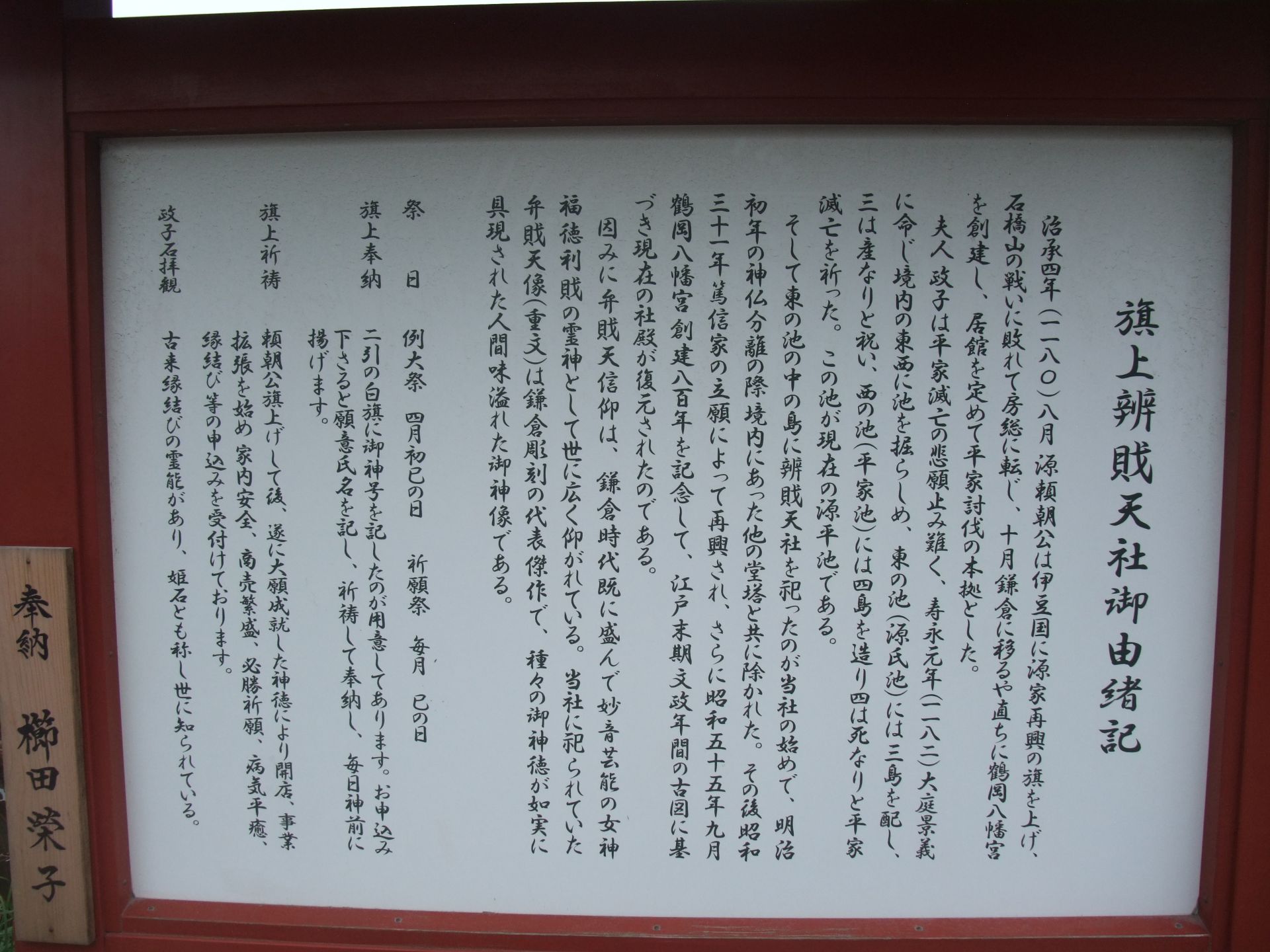

建長寺(けんちょうじ)は、臨済宗建長寺派の大本山。正式には巨福山建長興国禅寺(こふくさんけんちょうこうこくぜんじ)と号する。鎌倉時代の建長5年(1253年)の創建で、本尊は地蔵菩薩。開基(創立者)は鎌倉幕府第5代執権・北条時頼、開山は南宋の禅僧・蘭渓道隆で、第二世は同じく南宋の兀庵普寧である。鎌倉五山の第一位。境内は「建長寺境内」として国の史跡に指定されている。当時の日本は、承久の乱(1221年)を経て北条氏の権力基盤が安定していた。京都にある朝廷の全国支配力は弱まり、政治的には鎌倉が事実上、日本の首府となっていた時代であった。北条時頼は熱心な仏教信者であり、禅宗に深く帰依していた。

|